小麦中发现新型长链非编码RNA—WTRL1,可同时调控分蘖与开花期!

作者: 周婉琳、刘亚西 审稿人:魏育明 时间: 2025-10-09 点击次数:次

分蘖数是影响小麦产量的关键农艺性状之一。尽管已有多个控制小麦分蘖的数量性状位点(QTL)和蛋白编码基因被报道,但对转录后调控因子,特别是长链非编码RNA(lncRNA),在小麦分蘖发育中的功能研究仍十分有限。

近日,四川农业大学刘亚西教授团队在植物学领域国际权威经典期刊New Phytologist上发表了题为《A novel intergenic long non-coding RNAWTRL1regulates tillering and contributes to ideal architecture inwheat》的研究论文。该研究首次在普通小麦中鉴定并功能验证了一个位于基因间区的长链非编码RNA(lincRNA)——WTRL1,该lncRNA能够负调控分蘖数、促进早花,并影响小麦的株高和穗长,为小麦理想株型育种工作提供了新的转录后调控分子工具。

01╱WTRL1在寡分蘖小麦中高表达,且富集在茎端/根尖分生组织

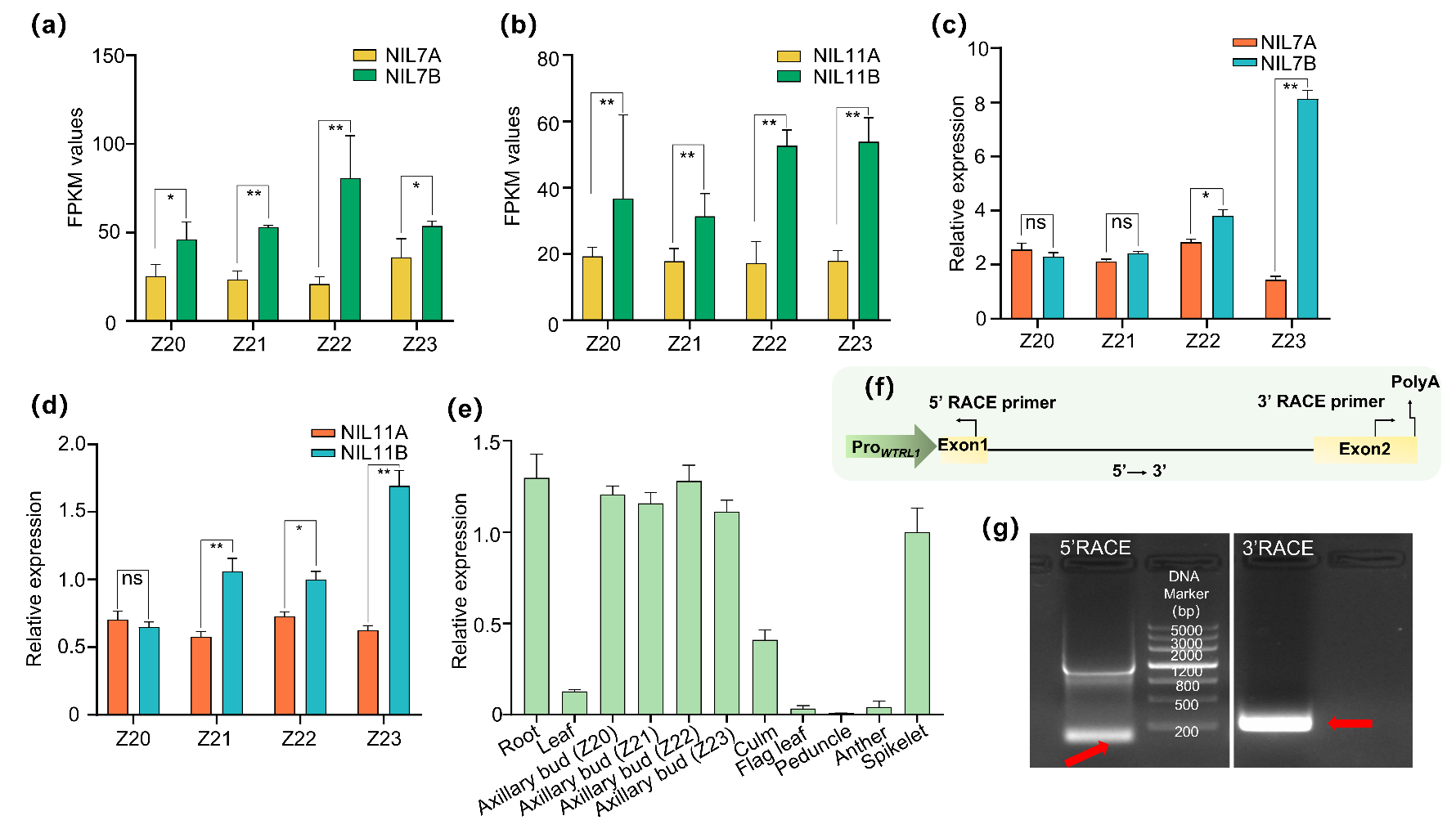

研究团队基于前期构建和发表的小麦分蘖节lncRNA数据库(Zhouetal., 2020),在分蘖近等基因系NIL7和NIL11中,鉴定并筛选到了一个在寡分蘖小麦中显著高表达的lncRNA,将其命名为WTRL1(Wheat Tiller RelatedLong noncoding RNA 1)。RACE PCR获悉,WTRL1全长为762bp(图1)。

图1 |WTRL1全长序列获取与表达模式分析

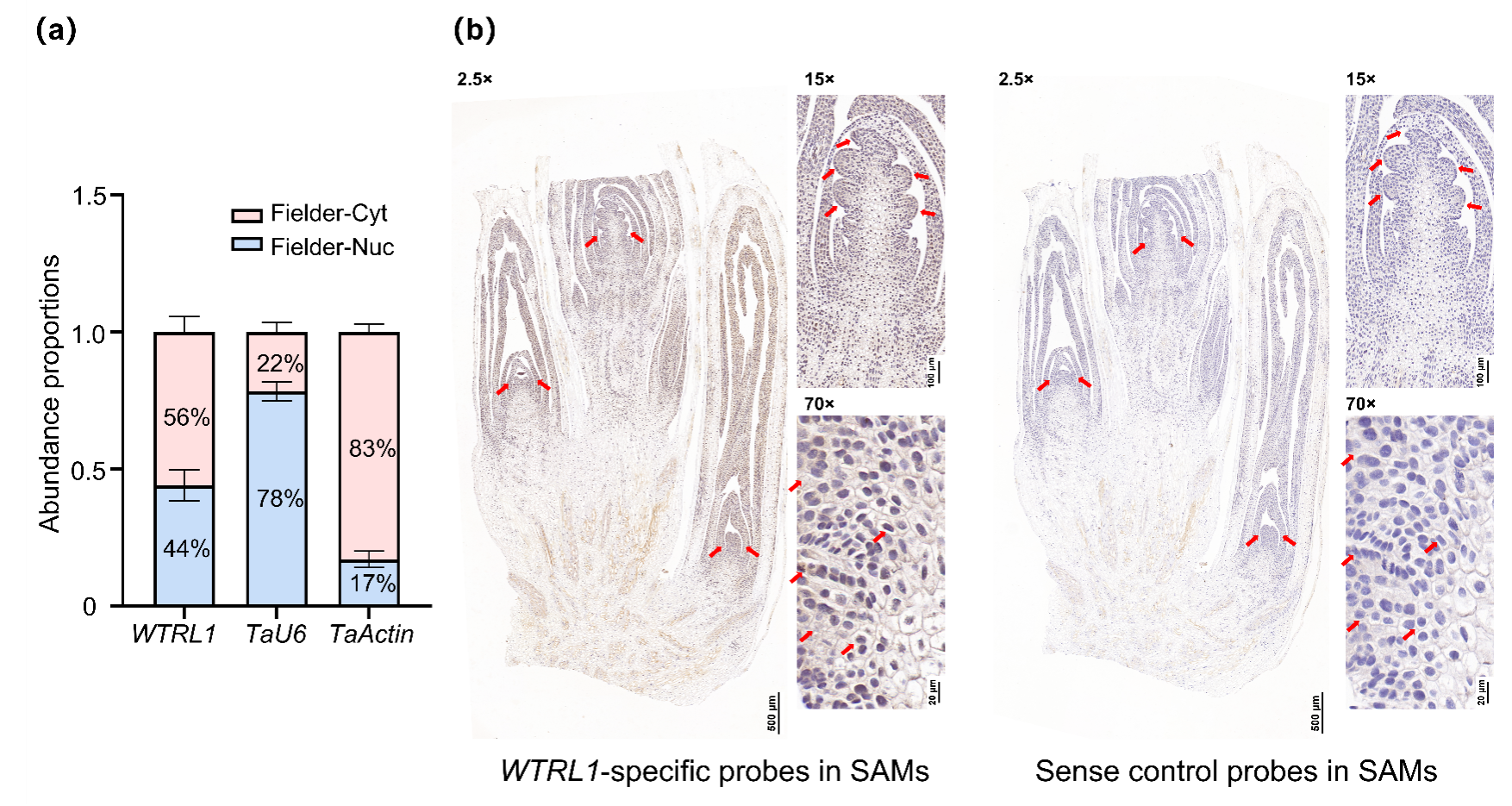

Fielder多时期、多组织RT-qPCR分析和RNA荧光原位杂交(FISH)结果显示,WTRL1在细胞核和细胞质中均有分布,且富集于小麦的茎端分生组织和腋芽分生组织中,暗示其可能参与分蘖芽的萌发与伸长过程(图2)。

图2 |WTRL1时空表达与亚细胞定位

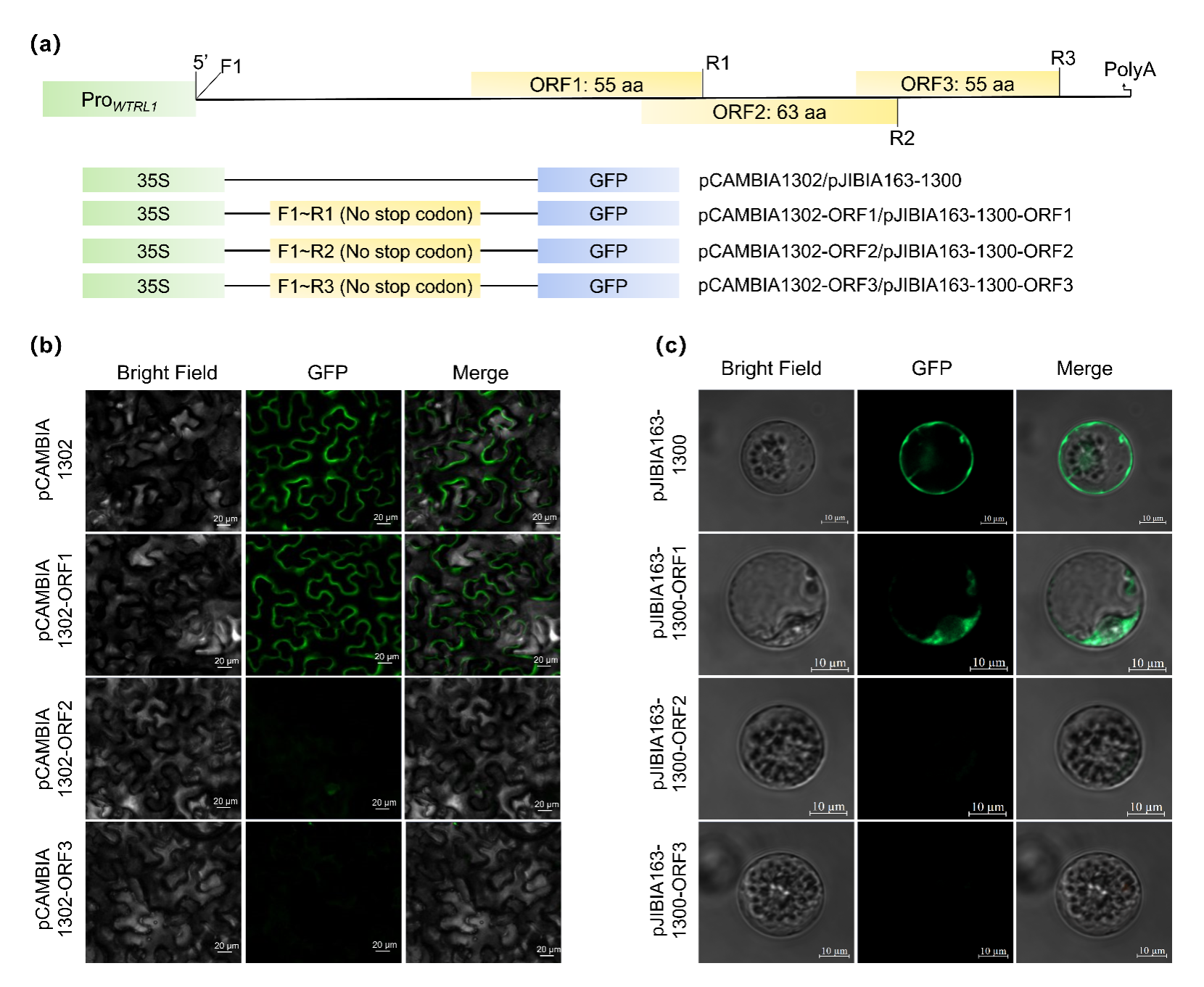

02╱WTRL1兼具lncRNA分子特性和潜在编码小肽的可能

CPC2软件预测:WTRL1编码可能性很低,推测为非编码RNA分子。ORFfinder预测到WTRL1全长序列中包含3个>30aa的开放阅读框(ORFs),通过UniprotKB/Swiss-Prot和NCBI数据库进行Blast搜索后,未检测到这3个ORFs的任何同源蛋白结构域。随后,分别构建3个ORFs与GFP的融合表达载体,并在烟草叶片和小麦原生质体中瞬时表达;结果表明,ORF1有编码小肽的可能。未来,可通过“全长移码突变后转基因”和“单独过表达小肽”的策略,进一步解析WTRL1是通过“RNA分子本身”还是通过“编码功能性小肽”来发挥作用,亦或是二者兼有(图3)。

图3 |WTRL1中各预测ORF的编码潜力分析

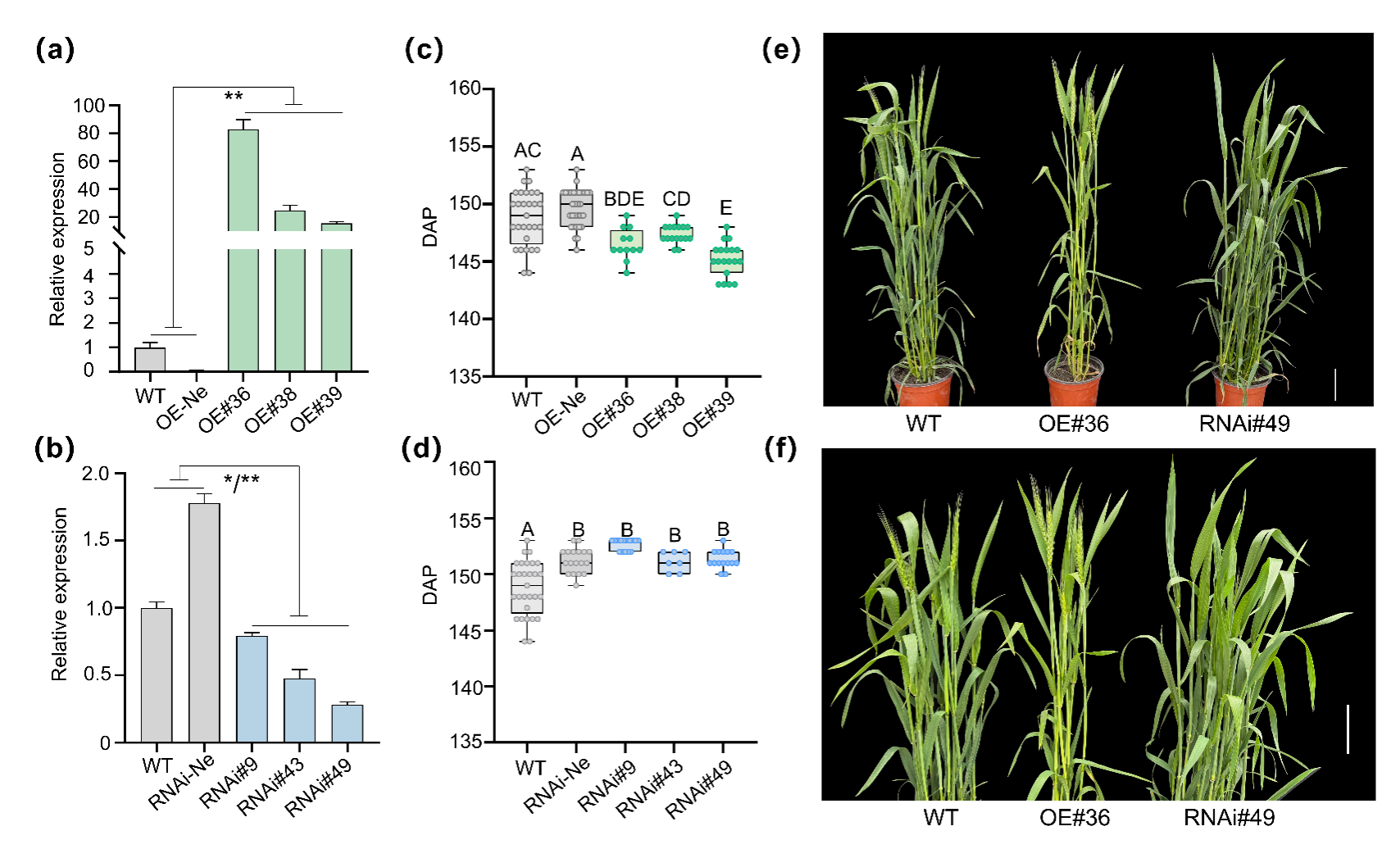

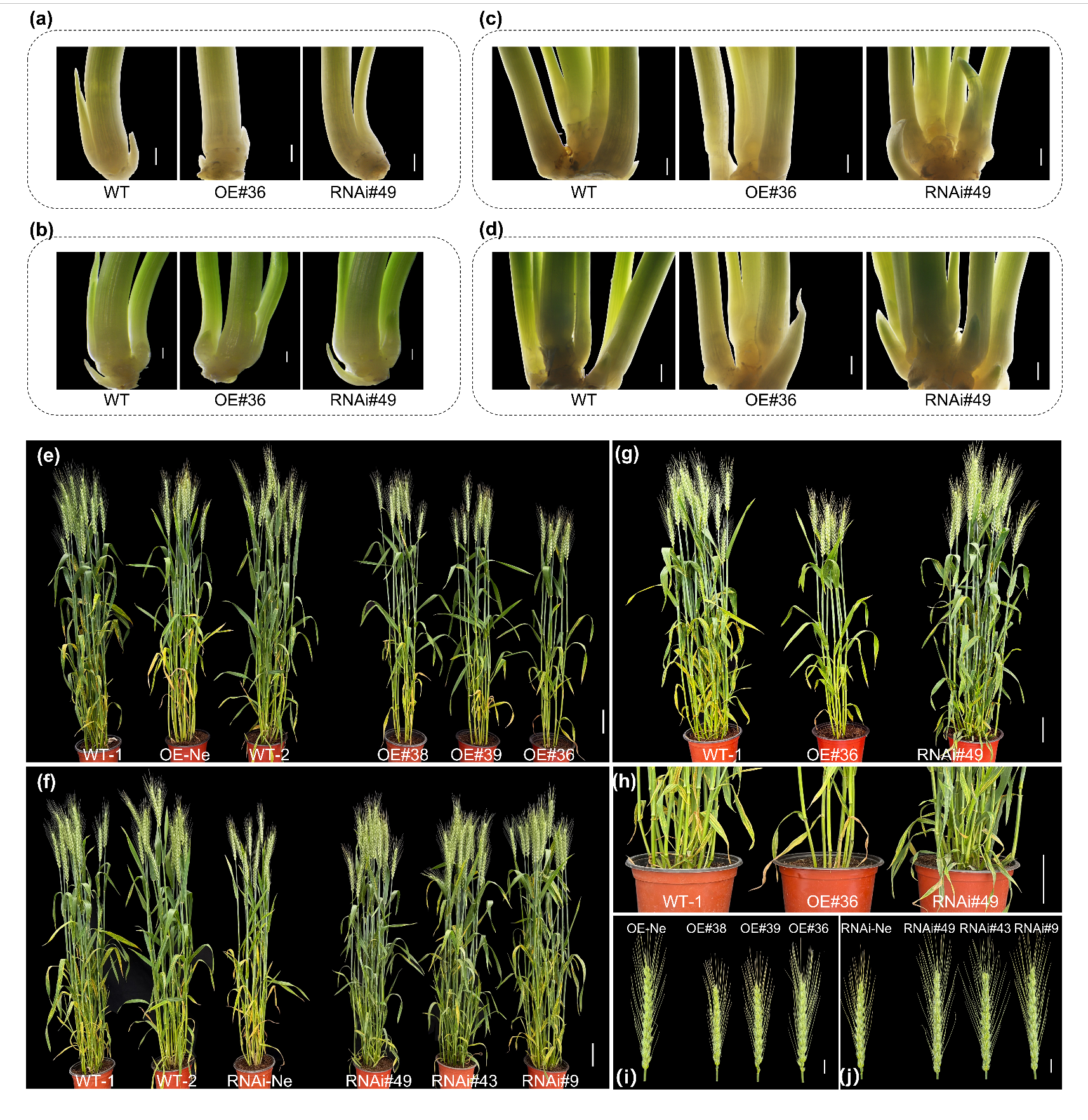

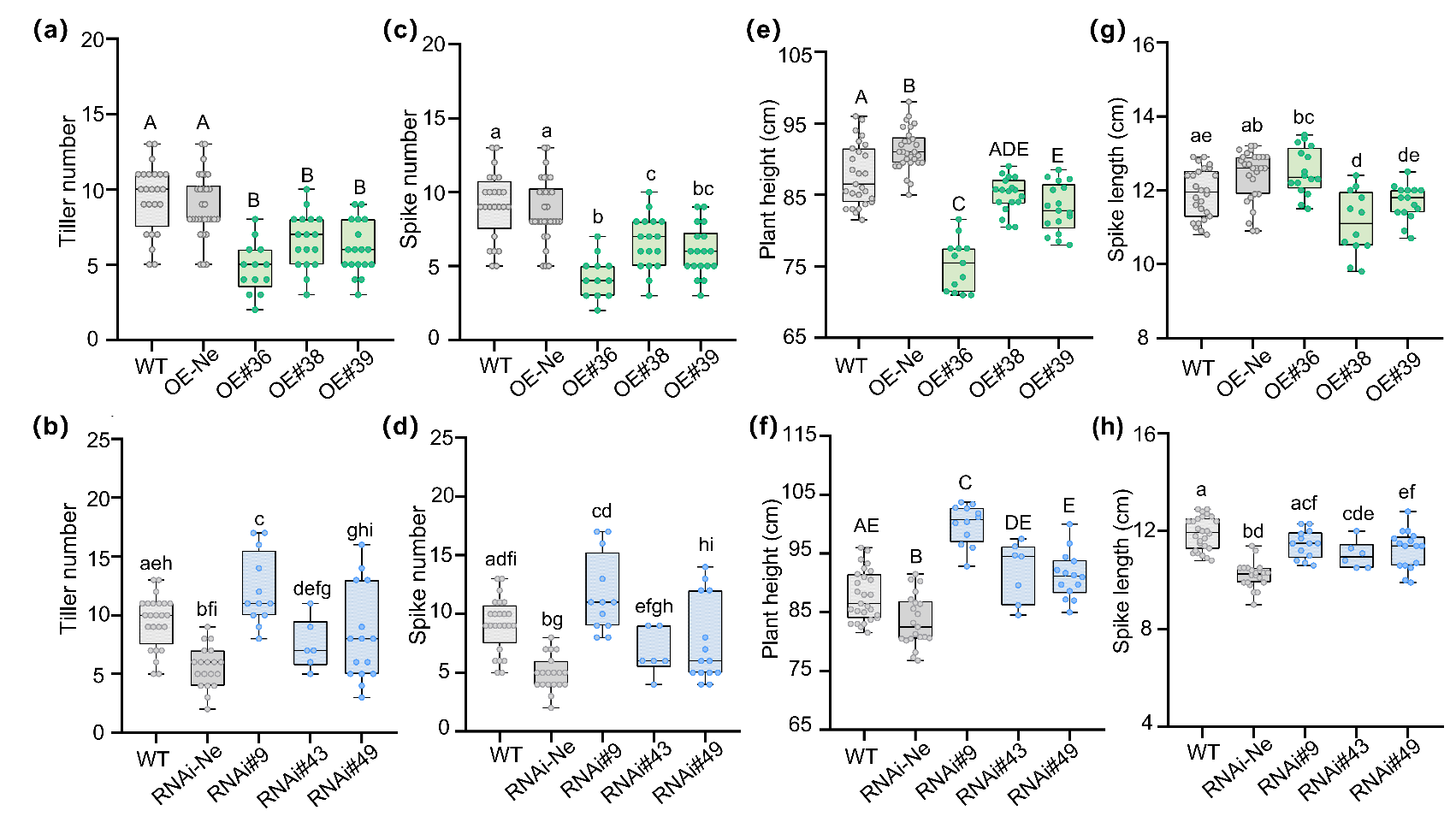

03╱过表达WTRL1抑制小麦分蘖、促进开花期提前

为验证WTRL1的生物学功能,研究团队构建并获得了高代纯合的WTRL1过表达(OE)和RNA干扰沉默(RNAi)的转基因小麦株系,并同时以野生型和分离出的阴性转基因株系作为对照。苗期动态观察分蘖芽发现:WTRL1能显著抑制分蘖芽的萌发和伸长。在灌浆期观测田间表型发现:WTRL1过表达后,小麦株系的分蘖数显著降低,开花期显著提前1.38–4.52天;而干扰沉默WTRL1的小麦株系,分蘖数显著增加,开花期延迟2.38–3.91天。此外,WTRL1的剂量变化还影响了小麦的株高和穗长,表明其调控具有多效性(图4–6)。

图4 |WTRL1调控普通小麦的抽穗期和开花期

图5 |WTRL1调控小麦的分蘖和穗发育

图6 |WTRL1调控小麦关键农艺性状的表型数据箱线图

04╱WTRL1可能靶向两个小麦基因,发挥双重调控作用

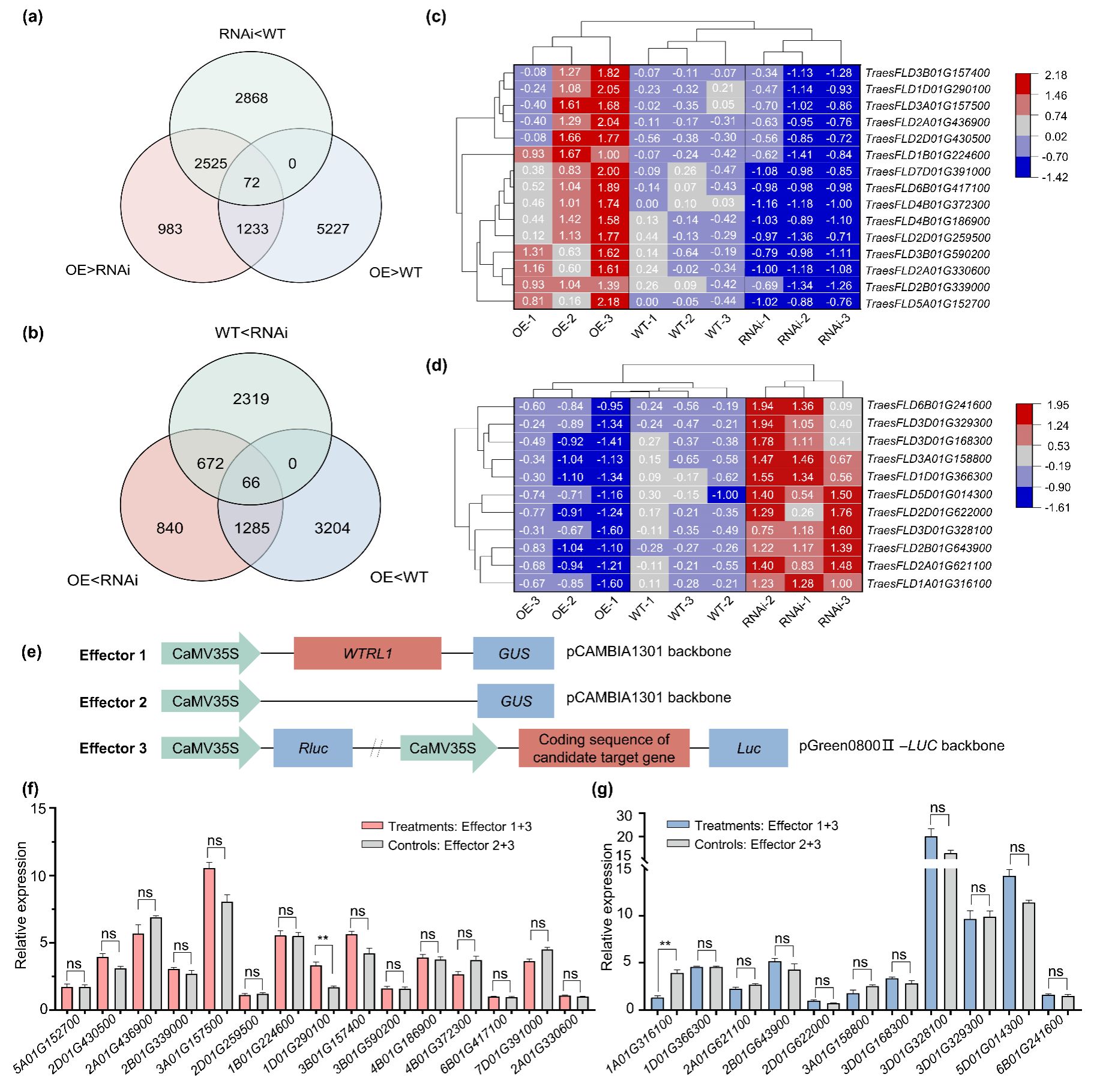

针对WTRL1转基因小麦材料及野生型,开展RNA-seq和差异表达分析。GO和KEGG分析将下游差异表达基因的功能聚焦在激素信号、次生代谢和光周期调控等相关途径,初步揭示了WTRL1调控分蘖与开花的潜在通路。

经逐一的同源功能注释,研究者获得了26个潜在的候选靶基因;烟草Dual-Luc系统对上述候选进行一对一验证,初步确定WTRL1可能通过RNA水平的互作,调控两个关键靶基因:其一是,TraesFLD1D01G290100(拟南芥DSEL同源),可能参与抑制营养分配;TraesFLD1A01G316100(拟南芥NaKR1同源),可能影响韧皮部物质运输和开花期调控(图7)。

图7 |WTRL1候选靶基因的筛选与初步验证

05╱总结与展望

该研究首次报道了一个在小麦中介导分蘖与开花期协同调控的lincRNA—WTRL1,并初步揭示其下游靶基因与潜在调控通路。与已报道的强效应分蘖调控基因相比,WTRL1的调控效应更为温和,适用于精细化微调现有精英品种的分蘖数,以适应现代化的高密度种植与机械化收获需求。WTRL1的发现,为小麦分子设计育种提供了新的调控元件和思路。未来,研究团队计划进一步解析其上下游作用机制,并探索其在品种改良中的应用前景。

四川农业大学在读博士生周婉琳和已毕业博士王智强为该文章的第一作者,刘亚西教授是该文章的通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、四川省自然科学基金等多个项目的资助。