携带Pm13基因的小麦-高大山羊草小片段易位系的创制及鉴定

作者: 刁圣轩 审稿人:魏育明 时间: 2025-02-17 点击次数:次

小麦的野生近缘种蕴藏着丰富的抗性基因资源。这些资源的遗传多样性可以通过外源基因的渗入以及基因组结构的变异进一步拓宽小麦的遗传基础。尽管抗白粉病基因Pm13已经从高大山羊草(Aegilops longissima,S1S1,2n=2x=14)成功转移至小麦的3BS染色体上已超过30年,然而这一基因在小麦育种中的广泛应用却受到限制。这种情况可能与渗入片段的连锁累赘效应或是异源染色体补偿能力不足有关。为了打破现有的育种瓶颈,近期的研究“Development and characterization of small translocations between the Pm13 introgression from Aegilops longissima and wheat homoeologous A, B and D chromosomes”采用了ph1b介导的染色体工程策略,系统性地创制了Pm13与小麦A、B、D三组染色体的精准小片段易位系。这一创新不仅突破了传统代换系在外源补偿方面的缺陷,还为深入解析Pm13的功能以及其在抗病育种中的应用提供了全新的遗传材料。值得一提的是,B组染色体易位系在纯合稳定性方面表现尤为突出,这为后续的品种改良工作奠定了坚实的基础。

本研究杂交方案及筛选、鉴定流程

本研究利用CSph1b突变体(抑制同源染色体配对)创制Pm13渗入片段与小麦A、B、D组染色体的重组易位系。通过3Sl#2(3B)代换系与CS缺体-四体N3AT3B杂交,再与CSph1b突变体回交,结合分子标记与细胞遗传学筛选获得携带3Sl染色体的ph1b纯合植株。1、代换系TA3575核型鉴定利用FISH和GISH等细胞遗传学方法对CS-Ae. longissima3Sl#2 (3B)代换系TA3575的核型进行鉴定,核型鉴定结果显示TA3575是一个稳定的代换系(图1)。

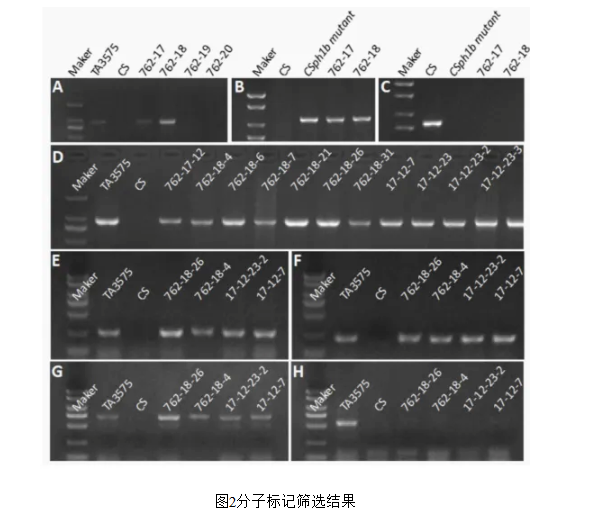

2、回交群体创制及分子标记鉴定

作者将3Sl#2(3B)代换系TA3575(携带Pm13基因)与CS缺体-四体N3AT3B(缺失3A染色体对,含双份3B染色体)进行杂交。取F1代植株与CSph1b突变体(Ph1基因缺失,促进部分同源配对)进行回交,获得回交群体。在回交后代群体中,通过分子标记(ph1b分子标记Xwgc2105和Ph1分子标记Xwgc2049)筛选获得ph1b位点纯合的植株,再结合细胞学鉴定出携带3Sl染色体单体代换(替代3A染色体)的个体,对筛选植株的后代群体,利用Pm13基因特异性标记AelMLKL-8进行随机检测,确保外源片段稳定遗传。

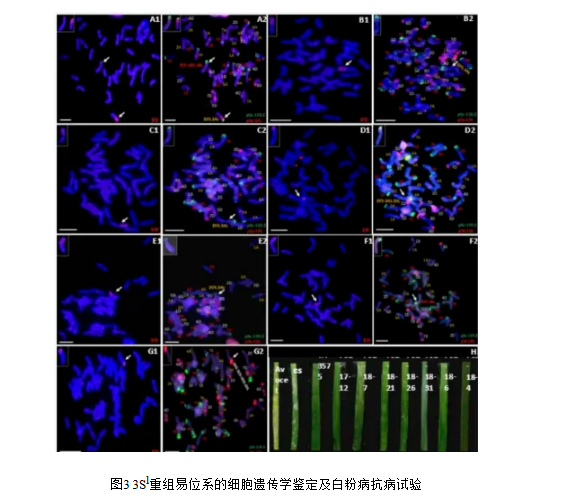

3、抗病鉴定和细胞学验证后续

作者对植株762-17和762-18进行自交,获得109粒种子,通过细胞遗传学鉴定,筛选出7株携带3Sl染色体重组易位系的植株(图3),AelMLKL-8标记分析证实,这7个易位系均携带Pm13基因,抗病性试验进一步验证了这7个易位系对白粉病均表现出抗性,能够为后续育种应用提供可靠的实验材料。

4、小片段易位系的筛选后续

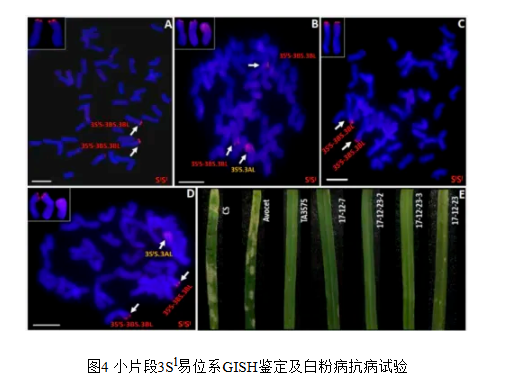

作者对植株762-17-12的自交后代进行GISH分析发现,植株17-12-7(图4A)和17-12-23(图4B)均携带一对T3SlS-3BS.3BL小片段易位;植株17-12-23还额外携带T3SlS.3AL全臂易位;从植株762-17-23的自交后代中进一步鉴定出两个纯合T3SlS-3BS.3BL易位系:17-12-23-2(图4C)和17-12-23-3(图4D)抗病性鉴定结果表明,4个易位系对白粉病均表现出抗性。后续作者对4个小片段易位系(762-18-26、762-18-4、17-12-7、17-12-23-2)进行外源片段大小分析。结果表明,4个易位系携带的3Sl片段大小相似,均小于36.3 Mb,仅占高大山羊草TL05参考基因组中3Sl染色体全长的4.5%。

讨论

本研究通过染色体工程创制了携带Pm13基因的小麦-高大山羊草小片段易位系,不仅丰富了小麦抗病育种的遗传资源,还为远缘杂交和染色体工程提供了理论依据与技术支撑。分子标记结果揭示了外源片段的大小范围,外源片段的小型化表明通过染色体工程可有效减少连锁累赘。在未来,通过小片段易位系与全臂易位系的比较,可进一步定位Pm13基因的核心功能区域。本研究的核心技术在于:

(1)双亲遗传特性利用:通过N3AT3B四体材料提供额外3B染色体,补偿代换系3Sl染色体传递过程中的不稳定性;(2)ph1b突变体功能:利用其抑制Ph1基因活性,促进小麦与异源染色体间的部分同源重组;(3)分子标记辅助选择:AelMLKL-8标记特异性识别Pm13抗病等位基因,实现目标性状精准追踪。

文章发表在BMC Plant Biology。四川农业大学在读硕士生王希友和已毕业硕士马春芳为该论文的共同一作者,甯顺腙副教授为第一兼通讯作者。该研究得到了青海省作物分子育种重点实验室、青藏高原种质资源研究与利用实验室、西南作物基因资源发掘与利用国家重点实验室、四川麦类创新团队和四川省重大科技专项等项目的资金支持。